«La révolution m’a montré que tout était possible»: Ameni Ghimaji avait tout juste 18 ans quand elle a participé à la manifestation monstre à Tunis qui a chassé Ben Ali du pouvoir, le 14 janvier 2011, précipitant la chute d’autres dictateurs arabes.

Qui aurait imaginé que l’immolation d’un vendeur ambulant un mois plus tôt, le 17 décembre, à Sidi Bouzid, dans une région marginalisée de Tunisie, allait être l’étincelle d’un mouvement de contestation populaire historique?

Photographiée le poing levé, hurlant sa colère contre un régime autoritaire, népotique et corrompu, Ameni Ghimaji a incarné une révolution pacifique de la jeunesse en faisant la Une des journaux lors de la fuite de Zine El Abidine Ben Ali.

«On n’avait aucun plan d’avenir, mais on était sûrs d’une chose: tout valait mieux que ça», souligne Ameni, employée dans le secteur culturel.

De Tunis à Tripoli, en passant par l’Egypte ou la Syrie, la vague de manifestations, régulièrement accusées d’avoir ouvert la voie au chaos ou à davantage de pauvreté, reste pour ceux qui y ont participé une parenthèse enchantée qui a semé des graines d’espoir.

«Revanche»

«C’était une revanche: depuis mes 18 ans je subissais les harcèlements, la prison», explique l’avocat tunisien de gauche Abdennaceur Aouini, à l’époque âgé de 40 ans, dont les images en train de fêter la fuite de Ben Ali en défiant le couvre-feu à deux pas du ministère de l’Intérieur ont fait le tour du web.

Aujourd’hui, il reconnaît être «déçu».

En Tunisie, le chômage, l’inflation et les inégalités, qui ont mis le feu aux poudres, continuent de consumer les rêves et la classe politique se déchire.

Mais «il y a toujours de l’espoir. J’étais dans le rêve, maintenant je suis dans la raison», dit-il.

La jeune cyberdissidente tunisienne Houeïda Anouar animait des forums internet qui ont alimenté la contestation. En ce mois de janvier 2011, elle se savait recherchée et quand elle sortait, avait la peur au ventre.

«Les gens pensaient que le départ de Ben Ali allait régler les choses mais il faut 20, 30 ans», dit-elle. «Je ne suis pas sûre de voir de mon vivant une Tunisie avec une scène politique digne de ce nom, mais je suis optimiste, il n’y a pas de retour en arrière possible sur les libertés, la pluralité politique».

«Lorsque l’on regarde l’Egypte», où une chape de plomb est retombée, «on mesure le chemin déjà parcouru» chez nous, souligne-t-elle.

La Tunisie est le seul pays touché par le Printemps arabe à avoir poursuivi son chemin, avec l’adoption d’une nouvelle Constitution et des élections libres.

«J’y crois encore»

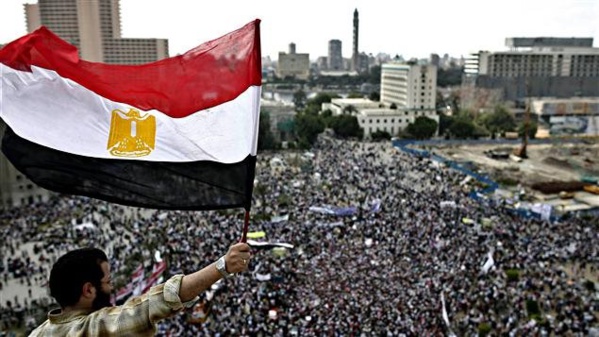

En Égypte, après trois années troublées et la destitution d’un président islamiste par l’armée, un régime au moins aussi répressif dirigé par le maréchal Abdel Fattah al-Sissi a remplacé celui de Hosni Moubarak.

«Dix ans après, les espérances sont toujours là, parmi la jeune génération, ceux qui étaient enfants au moment du soulèvement», dit Mohamed Lotfy, 39 ans, directeur de la Commission égyptienne pour les droits et la liberté (ECRF), importante organisation de défense des droits basée au Caire.

Mais «le gouvernement fait tout ce qu’il peut pour tuer ce rêve du 25 janvier».

En Libye, en Syrie ou au Yémen, les conflits entraînés par l’affaiblissement du pouvoir central continuent de faire des ravages.

Majdi, Libyen de 36 ans, ne regrette pas d’avoir manifesté jusqu’à la chute du régime dictatorial du colonel Mouammar Kadhafi: la révolution «était nécessaire et j’y crois encore».

Il est étudiant quand, le 15 février 2011, à Benghazi (est), les forces libyennes tirent sur des familles réclamant justice pour leurs proches massacrés en 1996 dans une prison pour détenus politiques à Tripoli.

«Le pays était sous le choc», se souvient-il. «Dans plusieurs villes», des gens «sont sortis spontanément», par «solidarité». «Au début de la révolte, il n’était pas question de renverser le régime (…), juste d’avoir un peu plus de liberté, de justice et d’espoir».

«Nous suivions ce qui se passait en Tunisie et en Égypte», poursuit-il. «C’était donc notre tour, le changement était inévitable, mais avec le recul, je ne crois pas que nous avions conscience de l’étendue des dégâts que le régime de Kadhafi avait causés aux fondements de l’État».

Après la mort de Kadhafi en octobre 2011, le pays s’enfonce dans des violences intertribales et des groupes djihadistes profitent du chaos. Les ingérences étrangères s’accroissent, envenimant un conflit qui n’a pas cessé depuis.

Comme en Syrie. Au début, «on réclamait seulement des réformes», se souvient Dahnoun, qui était alors un lycéen syrien de 15 ans.

Partie de Deraa, dans le sud du pays, à partir du 19 mars, la contestation contre le régime Assad – clan issu de la minorité alaouite, proche du chiisme – prend rapidement de l’ampleur.

Dahnoun a vu lui aussi sa première manifestation être réprimée dans le sang, transformant le caractère pacifique du mouvement.

«On a été attaqués par des voyous à la solde du régime et des membres des forces de sécurité», raconte cet étudiant en sciences politiques depuis Idleb, dernier secteur échappant encore au régime de Bachar al-Assad.

Depuis, la guerre a fait dans ce pays plus de 380’000 morts et des millions de réfugiés et déplacés.

La Russie du côté d’Assad, la Turquie du côté de certains groupes rebelles s’en sont notamment mêlés. Le groupe État islamique (EI) y a semé la terreur.

«Désormais, les Syriens n’ont plus leur mot à dire», regrette Dahnoun. «Ce sont les puissances étrangères qui décident in fine – la Syrie ne nous appartient plus».

Dix ans après, Bachar el-Assad est le seul autocrate du Printemps arabe à n’avoir pas été balayé. La guerre, la crise économique et les sanctions occidentales ont mis le pays à l’agonie. L’opposition politique a échoué à présenter un front uni et a quasi disparu, laissant la voie libre au président syrien dans l’optique d’élections prévues en 2021.

Mais le rêve de ses contestataires n’a pas complètement flétri pour tous.

Abou Hamza, un enseignant syrien de Deraa veut encore croire que «les choses ne peuvent rester ainsi». «Quand tu as faim, tu n’as plus peur», avertit ce père de famille. (AFP/NXP)

Qui aurait imaginé que l’immolation d’un vendeur ambulant un mois plus tôt, le 17 décembre, à Sidi Bouzid, dans une région marginalisée de Tunisie, allait être l’étincelle d’un mouvement de contestation populaire historique?

Photographiée le poing levé, hurlant sa colère contre un régime autoritaire, népotique et corrompu, Ameni Ghimaji a incarné une révolution pacifique de la jeunesse en faisant la Une des journaux lors de la fuite de Zine El Abidine Ben Ali.

«On n’avait aucun plan d’avenir, mais on était sûrs d’une chose: tout valait mieux que ça», souligne Ameni, employée dans le secteur culturel.

De Tunis à Tripoli, en passant par l’Egypte ou la Syrie, la vague de manifestations, régulièrement accusées d’avoir ouvert la voie au chaos ou à davantage de pauvreté, reste pour ceux qui y ont participé une parenthèse enchantée qui a semé des graines d’espoir.

«Revanche»

«C’était une revanche: depuis mes 18 ans je subissais les harcèlements, la prison», explique l’avocat tunisien de gauche Abdennaceur Aouini, à l’époque âgé de 40 ans, dont les images en train de fêter la fuite de Ben Ali en défiant le couvre-feu à deux pas du ministère de l’Intérieur ont fait le tour du web.

Aujourd’hui, il reconnaît être «déçu».

En Tunisie, le chômage, l’inflation et les inégalités, qui ont mis le feu aux poudres, continuent de consumer les rêves et la classe politique se déchire.

Mais «il y a toujours de l’espoir. J’étais dans le rêve, maintenant je suis dans la raison», dit-il.

La jeune cyberdissidente tunisienne Houeïda Anouar animait des forums internet qui ont alimenté la contestation. En ce mois de janvier 2011, elle se savait recherchée et quand elle sortait, avait la peur au ventre.

«Les gens pensaient que le départ de Ben Ali allait régler les choses mais il faut 20, 30 ans», dit-elle. «Je ne suis pas sûre de voir de mon vivant une Tunisie avec une scène politique digne de ce nom, mais je suis optimiste, il n’y a pas de retour en arrière possible sur les libertés, la pluralité politique».

«Lorsque l’on regarde l’Egypte», où une chape de plomb est retombée, «on mesure le chemin déjà parcouru» chez nous, souligne-t-elle.

La Tunisie est le seul pays touché par le Printemps arabe à avoir poursuivi son chemin, avec l’adoption d’une nouvelle Constitution et des élections libres.

«J’y crois encore»

En Égypte, après trois années troublées et la destitution d’un président islamiste par l’armée, un régime au moins aussi répressif dirigé par le maréchal Abdel Fattah al-Sissi a remplacé celui de Hosni Moubarak.

«Dix ans après, les espérances sont toujours là, parmi la jeune génération, ceux qui étaient enfants au moment du soulèvement», dit Mohamed Lotfy, 39 ans, directeur de la Commission égyptienne pour les droits et la liberté (ECRF), importante organisation de défense des droits basée au Caire.

Mais «le gouvernement fait tout ce qu’il peut pour tuer ce rêve du 25 janvier».

En Libye, en Syrie ou au Yémen, les conflits entraînés par l’affaiblissement du pouvoir central continuent de faire des ravages.

Majdi, Libyen de 36 ans, ne regrette pas d’avoir manifesté jusqu’à la chute du régime dictatorial du colonel Mouammar Kadhafi: la révolution «était nécessaire et j’y crois encore».

Il est étudiant quand, le 15 février 2011, à Benghazi (est), les forces libyennes tirent sur des familles réclamant justice pour leurs proches massacrés en 1996 dans une prison pour détenus politiques à Tripoli.

«Le pays était sous le choc», se souvient-il. «Dans plusieurs villes», des gens «sont sortis spontanément», par «solidarité». «Au début de la révolte, il n’était pas question de renverser le régime (…), juste d’avoir un peu plus de liberté, de justice et d’espoir».

«Nous suivions ce qui se passait en Tunisie et en Égypte», poursuit-il. «C’était donc notre tour, le changement était inévitable, mais avec le recul, je ne crois pas que nous avions conscience de l’étendue des dégâts que le régime de Kadhafi avait causés aux fondements de l’État».

Après la mort de Kadhafi en octobre 2011, le pays s’enfonce dans des violences intertribales et des groupes djihadistes profitent du chaos. Les ingérences étrangères s’accroissent, envenimant un conflit qui n’a pas cessé depuis.

Comme en Syrie. Au début, «on réclamait seulement des réformes», se souvient Dahnoun, qui était alors un lycéen syrien de 15 ans.

Partie de Deraa, dans le sud du pays, à partir du 19 mars, la contestation contre le régime Assad – clan issu de la minorité alaouite, proche du chiisme – prend rapidement de l’ampleur.

Dahnoun a vu lui aussi sa première manifestation être réprimée dans le sang, transformant le caractère pacifique du mouvement.

«On a été attaqués par des voyous à la solde du régime et des membres des forces de sécurité», raconte cet étudiant en sciences politiques depuis Idleb, dernier secteur échappant encore au régime de Bachar al-Assad.

Depuis, la guerre a fait dans ce pays plus de 380’000 morts et des millions de réfugiés et déplacés.

La Russie du côté d’Assad, la Turquie du côté de certains groupes rebelles s’en sont notamment mêlés. Le groupe État islamique (EI) y a semé la terreur.

«Désormais, les Syriens n’ont plus leur mot à dire», regrette Dahnoun. «Ce sont les puissances étrangères qui décident in fine – la Syrie ne nous appartient plus».

Dix ans après, Bachar el-Assad est le seul autocrate du Printemps arabe à n’avoir pas été balayé. La guerre, la crise économique et les sanctions occidentales ont mis le pays à l’agonie. L’opposition politique a échoué à présenter un front uni et a quasi disparu, laissant la voie libre au président syrien dans l’optique d’élections prévues en 2021.

Mais le rêve de ses contestataires n’a pas complètement flétri pour tous.

Abou Hamza, un enseignant syrien de Deraa veut encore croire que «les choses ne peuvent rester ainsi». «Quand tu as faim, tu n’as plus peur», avertit ce père de famille. (AFP/NXP)

FRANCE

FRANCE